台風や地震などの自然災害による停電。

そんな時に、有ると助かるのが発電機です。

夜間用の照明器具が使えますし、情報収集の要スマホの充電も出来ます。

とても心強いものですよね。

停電対策として、発電機の購入を考えている人も少なくないと思います。

ただ、一般的に売られている小型発電機というのは、ガソリンエンジンを利用するものがほとんどです。

こうしたエンジンや機械類は触る機会が少なく、ちょっと敷居が高く感じてる人も居るんじゃないでしょうか。

ですが、恐れることなかれ

特別に難しいものではありません。

私は職業柄いろんな発電機を使いますが、特殊な能力は必要無しです(笑)

分からないのは最初だけ。基本的なことを知っていれば、いろんなことにも対処できます。

ということで、今回は

発電機の使い方とメンテナンス方法について、初心者の方にも理解できるように分かりやすく解説してみたいと思います。

Contents

準備

新品の発電機は、そのまますぐに使えるわけじゃありません。いくつかの準備が必要です。

※画像は開放タイプ(エンジン丸見え)の発電機のものを使用します。防音静音型の場合はカバーで隠れて見えませんが、基本的には構造は一緒です。

燃料を入れる

これは、特筆する必要はありませんね^^;

発電機上部にあるガソリンタンクに、ガソリンを入れます。

ここで忘れてはいけないのが、燃料コックを開けておくこと。

開け忘れてると燃料切れでエンジンが止まってしまいます。

静音(防音)式の発電機の場合は、レバー形状と位置が違いますから、取扱説明書でよく確認してください。

画像:ホンダ

オイルを入れる

ガス式でもガソリン式でも同じですが、エンジンが焼きつかないように潤滑油が必要です。

新品の発電機にはオイルは入ってませんから、エンジンオイルを入れなければいけません。

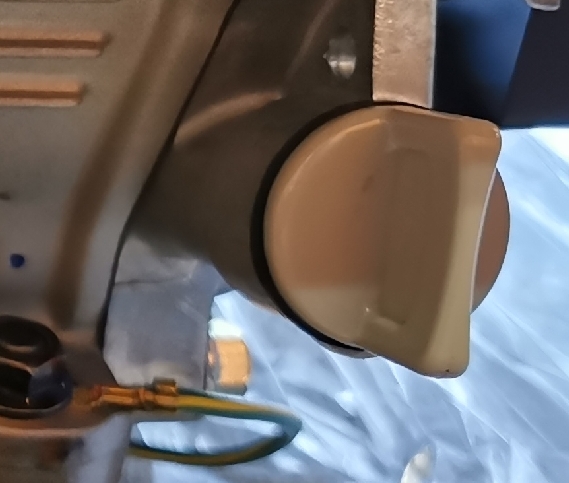

オイル注入口のキャップはプラスチック製です。手で開閉出来るようになっています。

キャップにはオイルゲージが付いている場合が多いですね。ゲージ内にオイルが付くように入れてあげます。

少なくても多すぎても、いけません。

目安はゲージの中間くらい。少しずつ調整しながら入れるようにした方が良いですね。

ちなみに、↑画像のオイルはオイル交換前のもので汚れてます^^;

当たり前ですが、新品のオイルを入れてあげましょう。

入れるオイルですが、取扱説明書に書かれている粘度のものを選びます。

「10W-30または10W-40」

オイルの粘度は、通常このように表記されています。

取扱説明書で推奨されているオイルを使うのが無難ですが、粘度が合っていれば基本的に推奨以外の物でも大丈夫です。

アース

漏電・感電による事故を防ぐために、電気を逃がしてあげるアース(接地)

出力の大きい大型な発電機では必ずアースをとるんですが

携帯用の小型発電機の場合、アースをとる必要はありません。

法律でも義務付けはされていません。

ただ、それでも感電などが気になる方はアースをとってみてください。

やって悪いものじゃないですしね。

※その場合、アースは地面に直接とるようにしてください。

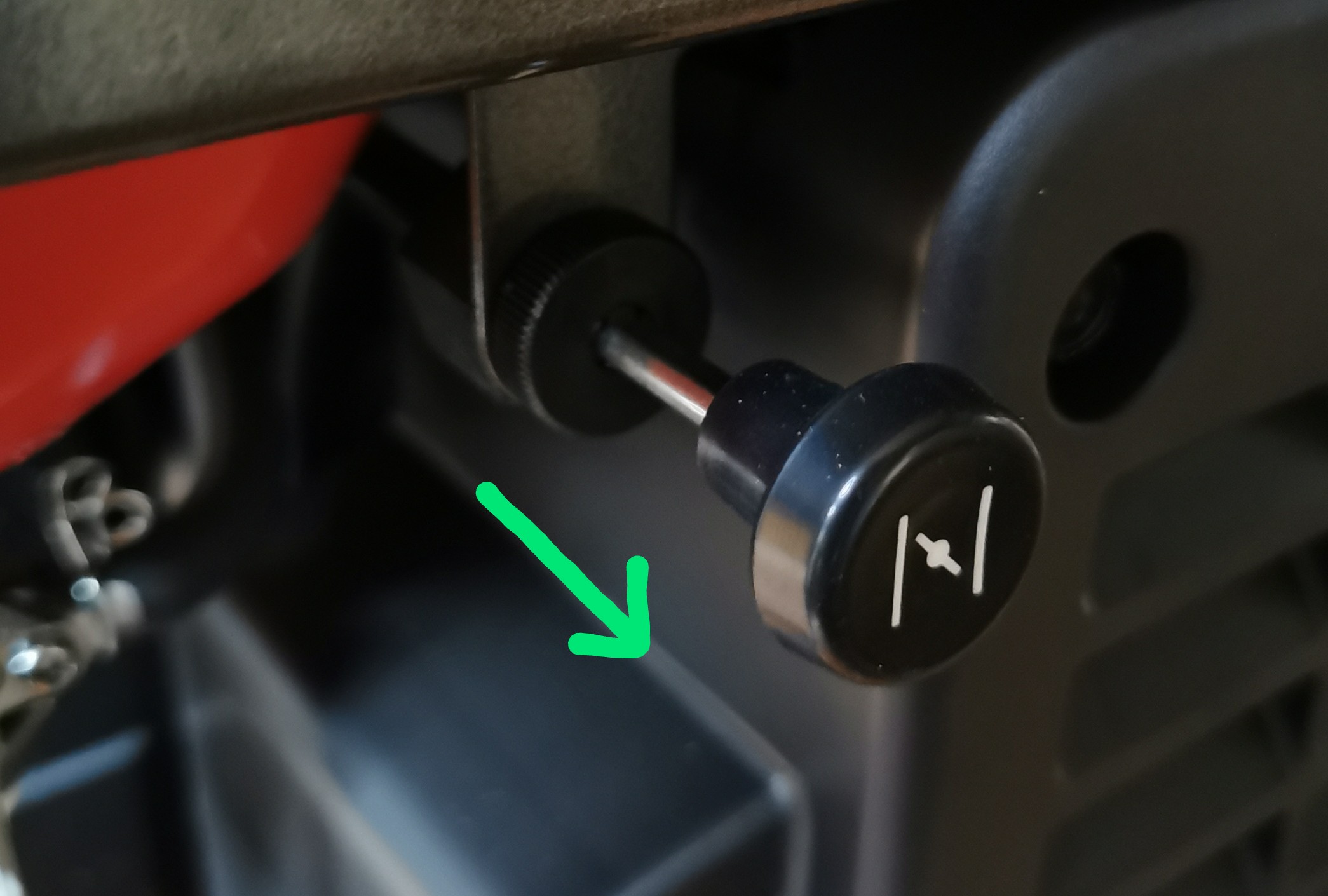

周波数の切り替え

日本では二種類の周波数の電力が供給されています。

静岡県あたりから東側は50Hz、西側は60Hz。ややこしい話なんですけど、日本はそうなってます。

そこで問題になるのは、使いたい電気機器がどちらか一方の周波数にしか対応しない場合です。その場合は、発電機の方で出力周波数を切り替えてあげる必要があります。

使用する電気機器の周波数は確認しましょう。

ただ、ほとんどの電気機器は切り替えないでも大丈夫だとは思いますけどね。実際私はあまり気にせず使ってますし^^;

まぁ最初に、住んでる地域の周波数に切り替えておけば問題ないと思います。

エンジンの基本

準備が終われば、エンジンをかけて発電機を動かしていくわけなんですが

ちょっとその前に

発電機に付いてる小型エンジンって「よく分からない」方も居ると思うんで、まずは基本的なことを解説します。

発電機を動かすエンジンは、根本的には車のエンジンと同じです。

車の免許を持っている人なら、学科の授業でエンジンについて習ったはず。それを思い出してみてください^^;

エンジンの基本的な流れです

↓

②プラグで点火する

↓

➂爆発する

↓

④ピストンが動く

↓

⑤動力になる

この流れは、どんなエンジンでも同じです。

これは、メンテナンスにも関わってくる部分なので、ぜひ覚えておいた方がいいですね。

違うところは

車のエンジンは電子制御が色々と入っているのに対して、小型発電機のエンジンは非常にシンプルな構造だということ。

①空気を取り込んで、燃料と一緒にエンジン内部に送る

ここが違います。車のエンジンは自動でやってくれますが、小型発電機のエンジンは手動でやらないといけないんです。

この部分は、のちほど解説します。

発電機を動かす

発電機を動かす=エンジンをかけるということです。

メインスイッチON

まず行うのは、スイッチをONにすること。

「そんなこと、書くまでもないやろ…」そう思われる方が多いとは思いますが、これって意外と忘れがちな事なんです。

スターターを何回引っ張っても、エンジンがかからない(>.<)

燃料切れ?それとも不具合?故障?

「なんでかからないんだよ!こんにゃろ(・`ω・´)」とか怒鳴りつつ、スイッチを見てみると、OFFになったまま…

私の場合、たまにありますw

忘れずにONにしましょう^^;

スターターを引っ張る

小型発電機は、メインスイッチをONにするだけではエンジンは動きません。

車の場合は、キーを差し込んでひねるかボタンを押すと、セルモーターが回ってエンジンが動き出しますけど、一般的な小型発電機ってセルモーターは付いてません。

手動です。人力です。

スターターを引っ張ってエンジンを始動します。

グリップを掴んで真っ直ぐに引っ張ります。

軽くゆっくり引っ張ると少し重たく感じる所があるんで、そこから勢いをつけてピュッと引っ張るのがコツです。

目一杯の力は必要なし、力半分くらいでしょうかね。ヒモが伸びる方向へ真っ直ぐに引っ張ります。

チョークを引く

慣れない人にとって、少々やっかいなところだと思われるのが、チョークによる調整です。

実は、スイッチをONにしてスターターを引っ張るだけでは、すんなりとエンジンが始動しないことが多いんです。

こういう場合に、始動しやすくさせるために調整するのがチョークです。

操作方法自体は簡単です。

チョークレバーを手前に引くだけ。

防音(静音)式はレバーの形状が違います。

画像:ホンダ

チョークレバーを引いたままで、スターターを引っぱります。

そして、無事にエンジンが始動したら、チョークレバーは元の位置に必ず戻してください。

ただ寒い時期などは、それでもなかなか始動しない場合があります。

そういう場合は、何度もスターターを引くことになるんですが、注意すべき点があります。

チョークを全て引いた状態で、何度も続けてスターターを引かないこと。

続けていいのは、三回くらいでしょうかね。

例えば、四回目はチョークを元に戻してスターターを引いてみる。それでも駄目なら、チョークを半分だけ引いてスターターを引く…

このような感じで、チョークレバーを引いたり戻したりしながら、スターターを引くのがコツです。

チョークの使い方まとめ

スターターを引いても、エンジンが始動しない場合のみ使う。

チョークを全て引いたまま、何度も続けてスターターを引かない。

チョークレバーを引いたり戻したり交互に、スターターを引く。

エンジンが始動したら、チョークレバーは必ず元の位置に戻す。

なんだか難しそうに感じるかもしれませんけど、そんなことはありません。

何度かやれば理解できます。アホな私でもヤれてますから^^;

チョークの仕組み

それでも、いまいち分かりづらい…と思わてる人のために、チョークについての補足です。

わかっている人や、めんどくさい方はスルーしてください^^;

「チョークを引っ張ったままで、何度もスターターを引いちゃ駄目。」

こう上で書いたんですが、

それはいったい何故なのか?どうして駄目なのか?

疑問に思う方も居るかと思います。

その理由は、エンジンがカブるから。

逆に始動しにくくなる場合があるからなんです。

エンジンがカブるとは?

エンジン内部(シリンダー)への過剰な燃料の供給によって、点火プラグが湿ってスパークしなくなる状態のこと。

チョークを引くということは、エンジン内部へ送る燃料と空気の混合ガスの濃度を濃くしている、ということ。

だから、エンジンが始動しやすくなるわけですが

チョークを引いたままでスターターを何度も引いてしまうと、混合ガスが濃くなりすぎてしまうんです。

↓

スパークしない(火花が飛ばない)

↓

点火しない(エンジンが始動しない)

こういう状態です。やり過ぎると逆効果になってしまうんですね。

これが、チョークレバーの引きっぱなしは駄目と言った理由です。

ちなみに、エンジンがカブった場合の対処の仕方は二通りあるんですが、これは下の対処方法の項で記述します。

最後に、チョークの仕組みから説明します。

エンジンに取り込む空気の量を調整する

ということです。

取り込む空気の量を減らして、混合ガスの濃度を濃くしているんです。

空気の取り込み口には、弁が付いているんですが

その弁を閉めたり開けたり操作するのがチョークレバーです。

チョークレバーが通常状態の場合は、弁は開いたまま。空気はそのまま取り込まれます。

チョークレバーを全て引いた状態の場合は、弁が閉まった状態。空気を取り込む量は、かなり少なくなります。

チョークレバーを半分だけ引いた状態の場合は、弁は半分閉まった状態。空気を取り込む量は、それなりになります。

チョークというのは、こういった仕組みなんですね。

こういった仕組みを知っておくと、チョークの使い方はイメージしやすいはずです。ざっくりとでも良いんで覚えておいてください。

エンジンが始動すれば

発電が行われている状態になってます。

使いたい電気機器のコンセントを差し込んで、使用してください(^^)

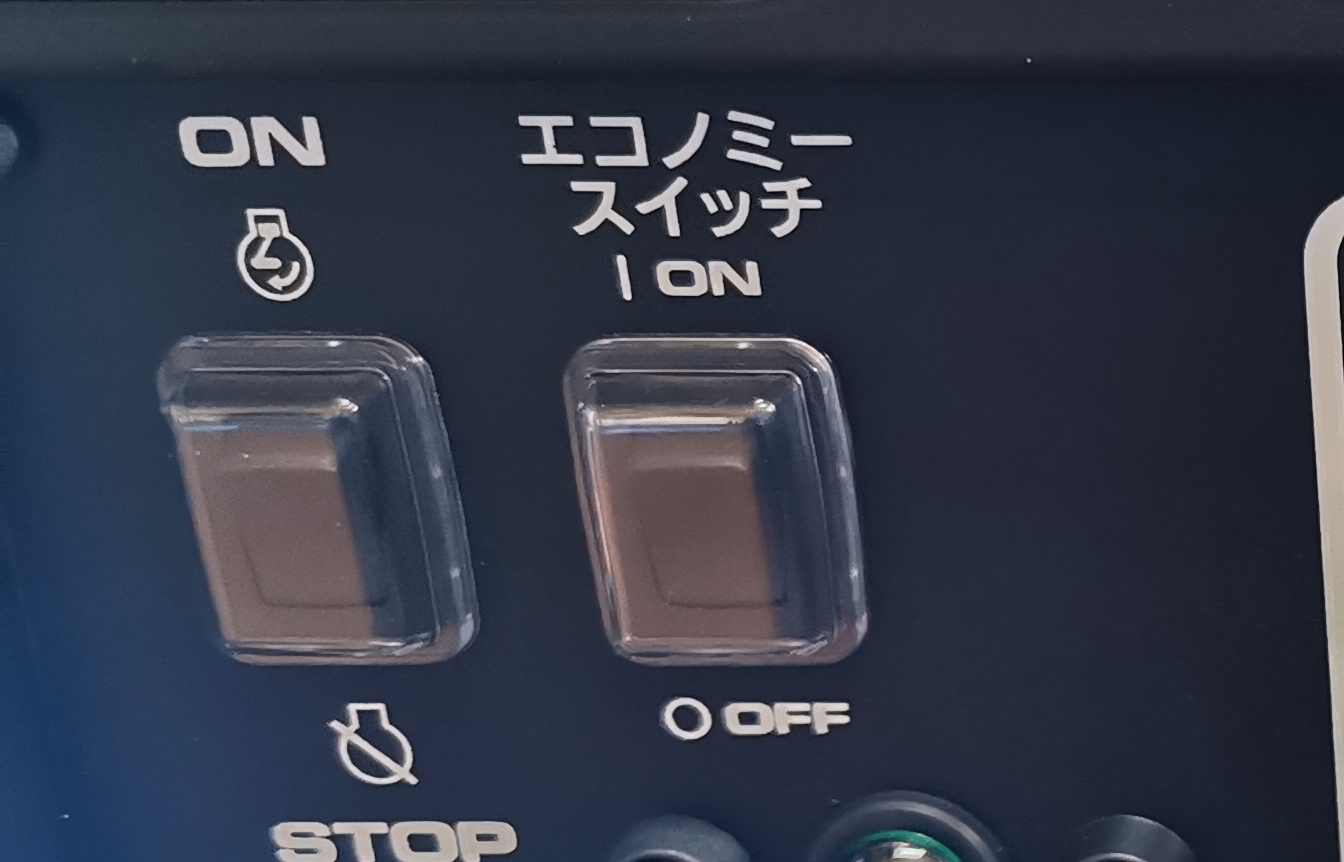

あと、エンジンのアクセルレバーのようなものは付いていませんが、エコノミーモードにするとエンジンの回転数が下がります。

音が静かにはなりますが、同時に出力が下がります。使用する機器の消費電力に気をつけてください。

最後に、発電機を止める場合です。

メインスイッチをOFF。それだけです^^;

トラブル時の対処方法

まず、エンジンがカブった場合の対処方法です。

対処の仕方は二通りあります。

一つ目は、しばらく放置しておく方法。

プラグに付いてしまった燃料が乾くのを待つということですね。私はあまりやらない方法ですが、10分以上は放置したほうが良いかもしれません。

二つ目は、プラグを外してウエスなどの布切れで燃料を拭き取る方法。

面倒ですけど、これが手っ取り早いですね。

あとトラブルとしてあるのが

スターターのヒモが切れてしまった場合。

新しいうちは大丈夫ですが、古くなってくるとブチっといくことがあります。こうなると、エンジンのかけようがありませんから、もうお手上げです。

対処方法としては

近くの修理してくれる店に持っていく、ということです。

半分冗談、半分本気で言ってます^^;

ヒモの交換自体はそう難しくありません。私でも10分かからず出来ます。スターター部分を取り外して、切れたヒモと新しいヒモを交換。そして逆回転にクルクルと回して取替え完了。あとはスターターを取り付けるだけ。

ものすごく簡単に書きましたけど(笑)

ただ慣れない人はコツも分からないし、結構苦戦すると思います。スターターを取り外すのも意外と面倒なんです。

素直に修理に出すことをお勧めします。

農機具など小型エンジン類を修理販売している店だったら、簡単にやってくれるはずです。

まぁ私の家まで持ってきてくれるなら、無料でやって差し上げますけどね。

無料なのは女性限定ですけど^^;

冗談はさておき、機会があればヒモ交換についても記事を書いてみたいと思います。

メンテナンス

発電機のメンテナンスについてなんですが

発電する側(電気系統)に関しては、手出しは出来ません。ぶっちゃけ電気に関する詳しい知識が無い人には無理です^^;

まぁほとんどの人がそうだと思いますが、電気系統が故障した場合は、素直にメーカーに任せるのが無難です。

ということで、この項ではエンジン側のメンテナンスについて幾つか説明します。

オイル交換

エンジンオイルは、少なくなった場合や汚れた場合に交換します。車と同様です。

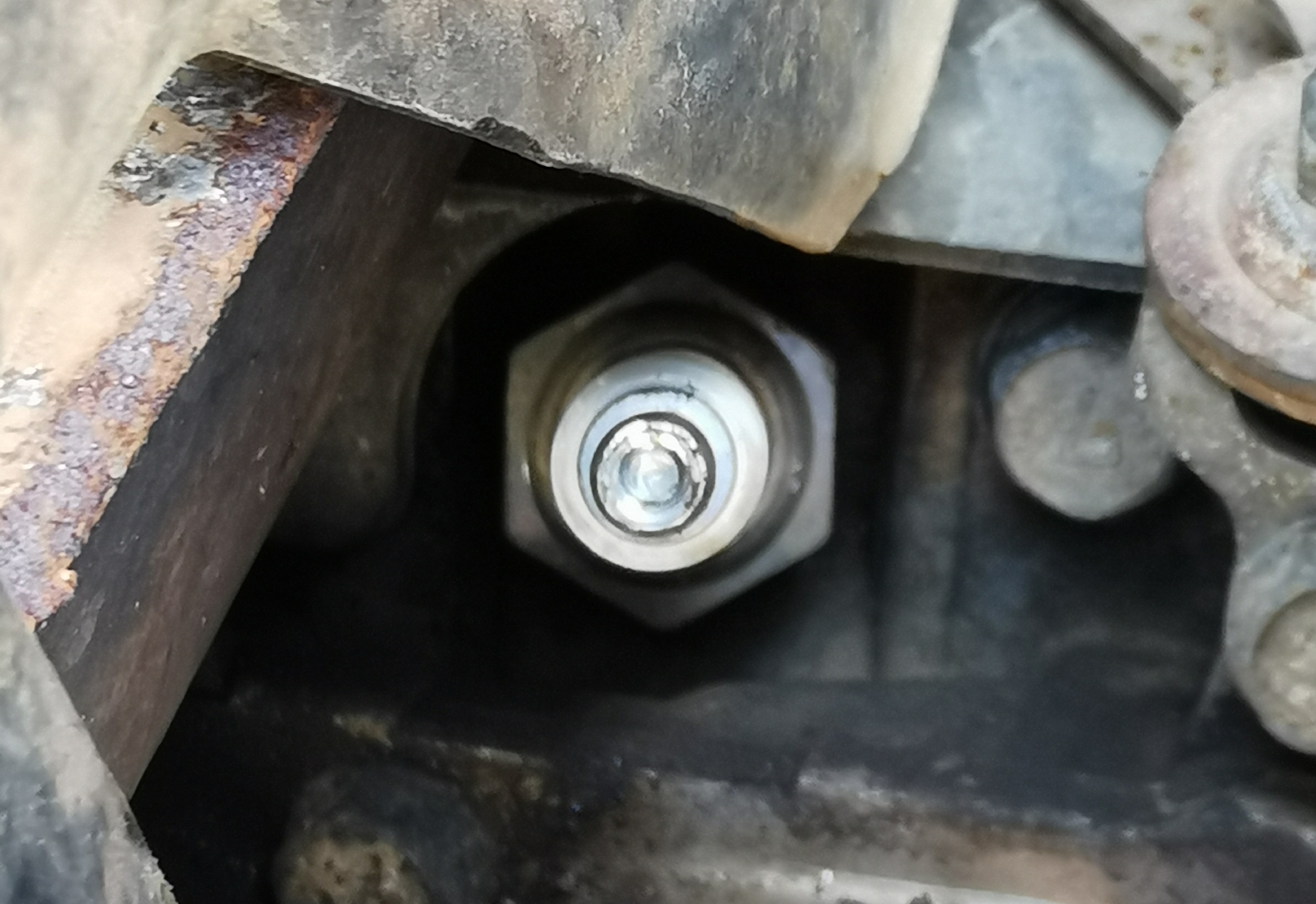

開放タイプの発電機は、オイル注入口の近くにドレン(排出口)があります。

上写真で黄色く囲んだ部分です。

このボルトを外してやると、オイルが出てきます。1リッター程度の容量がある容器を下に置いて、オイルを受けてあげましょう。

防音静音タイプの場合は、オイルを排出するのは注入口です。

えっ?と思われるでしょうが(笑)

入れるのも出すのも注入口なんです。

メンテナンス用の開口部分が限られてますから、ほとんどの機種はそうなっています。

難点は、汚れたオイルが抜けにくいこと。汚れは下のほうに溜まりますから、排出口が上にあると面倒なんです。

これは、防音(静音)タイプのデメリットな部分ですね。

排出したオイルはキャップの付いた空き缶などに入れて、ガソリンスタンドなどに持ち込みます。決して家の排水口には流さないでください^^;

交換する時期については、おおよそ運転50時間、使わない場合は一年毎が目安になるでしょうか。取扱説明書をよく確認してください。

点火プラグ交換

一年二年と使っていくと、エンジンが始動しにくくなったり調子が悪くなったりするもの。

こういう場合、プラグを交換すると治ることがあります。

使っていくうちに付着した燃えカス(すす)が邪魔をして、スパーク(火花)を弱めてしまうから調子が悪くなるんですが、これを正常なスパークに戻してやるということです。

発電機のプラグ交換は、比較的簡単に出来るようになっています。

まずは、プラグに繋がっているキャップを外します。

キャップを外すと、プラグが顔を出します。

あとは簡単。プラグの六角になった部分にプラグレンチを合わせて回して外すだけ。

プラグレンチは、基本的に発電機に付属してあると思います。

注意点として、プラグは斜めに取付けるようになっているので、ネジが合わせにくいです。新品プラグを取付ける際は気をつけてください。

あと、新品のプラグは同じ型番のものを選ぶこと。ネジ径やネジ長など色んな種類のものがありますから間違えないように。

保管する際の注意点

最後に、保管しておく際に注意しておくべき点です。

まず一点目は

日光が当たらない日陰で、できれば風通しのよい場所で保管すること。

発電機で使う燃料のガソリンは揮発性。灯油や軽油などと違い、ガソリンは気化するので、日光に当てたままなのは危険です。

発電機本体もそうですが、燃料のガソリン缶も日陰に収納しましょう。時にはキャップを緩めてガス抜きすることを、お勧めします。

二点目は

燃料コックを閉めておくこと。

長期間使わずに保管する場合は、是非やっておきましょう。

この燃料コックの先にはキャブレターというものがあるんですが、そこに流れ込む燃料を止めてやるんですね。

キャブレターから先は、燃料が通る管が非常に細くなります。エンジンを長期間動かさないでいると、細かい汚れや錆などが細い管に詰まってしまうんです。

そして燃料が通りにくくなり、エンジン不調の原因になる。

こういった意味合いです。

私は長期間動かさない場合は、燃料コックを閉めてキャブレター内の燃料が無くなるまでエンジンを動かしておくようにしてます。

こうしておくと、汚れが残りにくいんですね。

最も注意すること

発電機を使う上で、最重要なことです。

発電機は、室内で使ってはいけません。

当たり前のことなんですが、たまにニュースで見かけることがありますよね。救急搬送されたといった事故。

間違いなく、一酸化炭素中毒になります。自殺行為です。

絶対に屋外で使ってください。

まとめ

発電機を使用することは、車を運転するのと大して変わりません。

根本的な部分は同じです。

スターターと空気の調整役チョークを自分で行わなければいけない、といった違いはありますが

基本的な仕組みが分かっていれば大丈夫、対応できると思います。臆することはありませんよ。

発電機というのは、緊急時非常時にあればとても助かるものです。

正しい知識で正しく使って、心強い味方にしてやってください(^-^)

コメント